Henry Gauthier-Villars dit Willy était une célèbre figure de la vie parisienne qui a produit une vaste oeuvre littéraire. Il est surtout connu aujourd'hui pour avoir été le mari (peu scrupuleux) de Colette.

Dans le numéro du 6 mai 1893 de La Revue bleue, il publie sous son patronyme Henry Gauthier-Villars la nouvelle "La machine à gouverner". Ce texte va connaître de multiples reprises dans la presse et aussi une édition en volume. Au fil de ces reprises, le texte, sous différentes signatures, connaît des variations tant au niveau textuel qu'au niveau de sa réception. En effet des périodiques aussi divers que La Revue bleue, (revue littéraire), La Révolte (libertaire), L'Eclat de rire (périodique humoristique), L'Humanité (socialiste), L'Action syndicale (tendance anarcho-syndicaliste de la CGT), des périodiques liés au radicalisme (comme la Revue Artésienne) ou le quotidien régional La France de Bordeaux et du Sud-Ouest accueillent ce texte tout comme la collection la "Nouvelle collection illustrée" aux éditions Calmann-Lévy (1907).

Dans un premier temps, nous vous invitons à lire le texte dans sa version La Revue bleue (1893) avant nous présentons les différentes reprises dans leur contexte puis d'examiner les versions parues dans L'Humanité en 1914-1915.

VARIÉTÉS

La machine à gouverner.

Une machine remarquable. En vérité, monsieur, une machine tout à fait extraordinaire, fondue et ajustée dans les ateliers de James People de Foolishtown, mais d’après les plans des ingénieurs français. Aussi bien, il n’y avait qu’à regarder pour reconnaître tout de suite le génie national. Quel autre peuple eût pu créer des rouages aussi délicats, des engrenages aussi compliqués, des mouvements à ce point subalternes ? Je vous le demande.

L’inventeur, on n’a jamais su son nom, ainsi qu’il sied. L’histoire ne se soucie pas de lui ; j’aime à croire que, selon l’ordre des choses, il mourut dans la plus atroce des misères.

Les vulgarisateurs, par contre, sont universellement connus, et si décorés qu’ils ont une cotte de médailles quand ils vont dans le monde. Moi, je me tairai sur leur compte.

Cette machine exceptionnelle, dis-je, tenait une place énorme ; ses annexes, ramifications, courroies, poulies, couvraient le pays ; pas un département qui n'y fût engrené. Du reste, vous l’avez vue, et vous en feriez la description aussi juste que je la fais si on vous payait pour ça. Contrôlez :

On chauffait à grand renfort de braise l’immense foyer affectant la forme... oui, d’un coffre-fort Fichet. Presque immédiatement l’eau claire entrait en ébullition, la vapeur se ruait dans les conduits, animant de gigantesques pistons ; ceux-ci poussaient et ramenaient noblement leurs tiges ; les tiges robustes faisaient mouvoir un arbre de couche monstrueux dont un des bouts reposait sur le quai Bourbon et l’autre sur la Montagne Sainte-Geneviève. A ces deux points, de nombreux excentriques et volants, fixés pour une durée de quatre ans, mettaient en mouvement une collection de belles et de manivelles secondaires qui commandaient d’autres arbres de couche plus petits, et ainsi de suite à l’infini.

Les diverses pièces agissaient, en merveilleux ensemble, depuis les leviers surhumains qui semblaient tracer dans l’air des courbes de fatalité, jusqu’aux rouages nains affairés comme des fourmis sous la menace de l’orage. Rien de heurté ; au contraire, une mollesse et une nonchalance de chose vivante.

De ces rouages, les uns remuaient des dents à mâcher la besogne, les autres maniaient les pelles à brasser les affaires, certains ouvraient à intervalles égaux les receveurs de l’enregistrement automatique. Il y avait les mains mécaniques à paraphes dorées et à l’or fin, les ronds-de-cuir tampons pour amortir le choc des réclamations, les robinets graisseurs de patte pour donner du jeu aux diverses pièces. Le niveau de presse enregistrait chaque jour la hauteur de l’opinion publique, Enfin, grâce au régulateur électoral à fonds secrets, la main d’un enfant suffisait à conduire la mammouthique machine. Quelques douzièmes provisoires mis en réserve devaient parer à toute éventualité. Chaque rouage monté sur cylindres brevetés, trous rubis.

Et tout cela si bien réglé que l’on prenait un plaisir vraiment céleste à le contempler. Une incessante harmonie de vibrations réjouissait l’oreille du connaisseur.

Cette machine fit l’admiration de l’Europe entière ; les étrangers venus en train de plaisir étouffaient de béatitude devant la perfection des roues dentées, et prenaient à la dérobée des plans, coupes et élévations de la machine à gouverner afin d’en construire de semblables au compte de leur pays.

Sans doute se trouvaient des envieux pour critiquer ceci, cela, et d’autres choses encore ; ils prétendaient, par exemple, que la machine absorbait trop de braise, que certains rouages étaient absolument sinécure et gratificationnels, qu’en définitive ça ne valait pas les procédés abolis, que l’ouvrier était quand même obligé de suer pour tourner la roue. Ces réclamations que dictait la malveillance se perdirent dans le triomphant tintamarre de la machine.

On demandera peut-être à quoi elle servait. C’est ici qu’éclate sa beauté intrinsèque : ELLE NE SERVAIT A RIEN ! Non. Sans autre destination appréciable, elle se suffisait à elle-même.

Le beau n’est beau que dégagé de l’utile, n’est-ce pas ? (Cf. les philosophes, depuis Adam jusqu’à Larroumet.) Or, la machine ne répondait à aucun besoin ; elle marchait, et c’était tout. Elle avait coûté un prix !!! Les gens de ce temps-là le surent à un centime additionnel près. Aussi, ils y tenaient plus qu’à leur famille, plus qu’à leur vie. Ils se seraient, jetés dans les engrenages pour en ôter les grains de poussière. Cet acte même faisait partie de ce qu’ils appelaient alors le courage civique, expression dont le sens s’est modifié depuis.

Il faut rendre justice à l’inventeur : le mécanisme marcha très bien pendant vingt ans environ. Dès l’aube, les bourgeois s’éveillaient aux grondements de la chaudière ; ils s’en allaient par bandes à leurs boutiques, chacun vers sa chacunière ; le jour durant, ils songeaient qu’ils étaient tout à fait heureux de posséder cette merveille qui les dispensait de déterminations, —- chose, comme on sait, si fatigante !

A une époque précise, ils célébraient la fête du monstre bien-aimé, manifestaient leur allégresse à l’aide de lanternes de papier, d’alcools, d’emblèmes patriotiques et de substances détonantes.

Quatre ans révolus on se réunissait en grande pompe pour modifier quelques pièces, remettre à neuf certains tiroirs. On remplaçait les excentriques qui avaient cessé de plaire.

Tant de bonheur ne devait pas durer. La machine finit par se détraquer ; oh ! insensiblement. Il devenait évident quelle elle n’en avait plus pour longtemps ; des fautes de principes dans la construction devaient amener une ruine inévitable, malgré le périodique renouvellement des rouages.

Peu à peu s’imposa le désir d’autre chose. Des têtes chaudes affirmèrent que ça n’était pas ça le mécanisme idéal, la Marinoni de leurs rêves. Après avoir traité ces mécontents de révolutionnaires dangereux et fusillé les moins lestes, on rappela les autres d’exil pour les nommer martyrs officiels.

Les bourgeois perdirent confiance ; ils prêtèrent l’oreille. Effectivement, ils ouïrent de singuliers bruits, comme de frottements anormaux. La machine râlait. Les cuivres ne flambaient plus au soleil, les articulations d’acier étaient malpropres ; maint receveur mécanique ne suivait plus le droit chemin ; les sinécures à échappement, s’étant multipliées, entravaient le fonctionnement général. Des rouages importants étaient vermoulus, des bois véreux.

Le chef mécanicien alla jusqu’à déclarer, sous le sceau du secret, que « ça se décollait ». Le lendemain, la foule l’apprit, et dès lors on attendit dans l’anxiété d’une catastrophe que l’on acceptait fatale.

Les desseins du Souverain Déterminisme sont inexplicables. Une mouche, une petite mouche de rien du tout, lasse de vivre, prit fantaisie de s’introduire dans l’orifice d’un minuscule ventilateur qu’elle obstrua. Le ventilateur, ne fonctionnant plus, arrêta la bielle qui le commandait. La bielle immobilisée arrêta net la marche d’un arbre de couche qui cassa. Des engrenages, du coup, rompirent de proche en proche, des tiges d’acier se brisèrent, les volants stoppèrent, tandis que s’emballaient, houp ! les régulateurs. En peu d’heures, le désastre devint irréparable. Ce fut un tumulte d’explosions à faire frémir. Le sinistre s’affirma quand la chaudière enfin se fendit à grand fracas, et le bruit fut tel qu’on l’entendit au loin, dans les provinces heureuses, pourtant si distantes de chez nous.

Le lendemain, les bonnes gens accoururent en masse contempler les débris de leur chef-d’œuvre. Consternés, lamentables, ils pleuraient sur la perte de leur sécurité et disaient : « Où allons-nous ? » en laissant retomber leurs bras le long du corps, comme ça. Alors, des hommes avisés les consolèrent, leur promirent des solutions à bref délai. Donc, ils construisirent une nouvelle machine à gouverner, plus compliquée cependant. Comme elle était faite avec les débris de la première qui ne valait pas grand’chose, elle valut et dura moins encore.

Et depuis nous fabriquons sans cesse des machines à gouverner toutes sur un modèle identique, mais de plus en plus embrouillées. Nous nous garderions bien d’éviter les fautes de construction qui amenèrent la perte des précédentes. Il en sera encore toujours ainsi, parce que nous sommes des esprits naturellement subtils et cérémonieux, et que les choses simples ne nous conviennent point.

Henry Gauthier-villars (Willy), « La machine à gouverner »,

in La Revue bleue, n°18, 6 mai 1893.

La Revue bleue : un texte satirique

Dans le numéro 18 du 6 mai 1893, le texte est publié dans la rubrique "Variétés". Au sein de ce numéro il côtoie des auteurs aussi divers qu'Alfred Rambaud, Paul Mimande, Emile Jamais ou encore Georges Pellissier. Le texte est essentiellement une satire de la vie politique de l'époque. Dans la table annuelle de la revue, le texte est classé dans la rubrique "Fantaisie". La nouvelle est reprise le 21 mai 1893 dans Le Grand écho du Nord de la France avec une courte présentation qui évoque la "curieuse machine".

La Révolte : une critique radicale du système politique

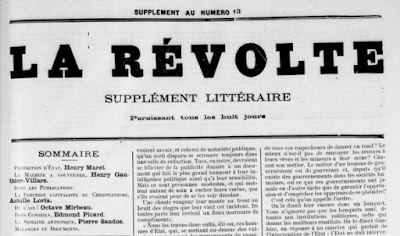

La reprise dans le Supplément littéraire du n° 13 de la Révolte (9 décembre 1893) induit une autre lecture. Le journal défend des positions libertaires et "La machine à gouverner" apparaît comme une confirmation des orientations anarchistes défendues par le journal. Deux variantes mineures, qui tiennent sans doute à des questions de composition, peuvent être repérées. Le texte côtoie dans le numéro plusieurs reprises de textes (signés par Henry Maret ou Octave Mirbeau par exemple) parus dans d'autres journaux (Le Matin, Echo de Paris,...) qui critiquent le système étatique ainsi qu'un article de Achille Loria intitulé "La fonction capitaliste du christianisme". Ce voisinage incite à une lecture beaucoup plus politique du texte.

Le recueil Une Passade de Pierre Veber et Willy

"La machine à gouverner" est recueillie dans Une Passade dans la collection "Nouvelle colelction illustrée" aux éditions Calmann-Lévy en 1907.

Le volume accueille des textes de Pierre Veber et Willy publiés antérieurement dans la presse cosignés pour certains par les deux auteurs comme le conte qui donne son titre au recueil a été publié dans le Supplément de la Lanterne à partir du 1er octobre 1903.

Le texte "Une halte d'Ashavérus (conte du jour de l'an)" est paru sous la signature d'Henry Gauthier-Villars dans le journal La Croix le 1er janvier 1902, aux orientations politiques très éloignée de La Révolte. Les contes et nouvelles qui composent Une Passade sont divers et n'ont comme point commun que d'être réunies en un volume.

Dans ce cadre, la lecture de "La machine à gouverner" est orientée par les textes voisins.

L'Eclat de rire : une lecture humoristique dépolitisée

L'Eclat de rire, comme l'annonce le titre aussi bien que le sous-titre n'a d'autre prétention que de faire sourire.

Le texte paraît dans le n° 129 en 1909 (soit 1- ans après la précédente parution) et est signé Willy. Les pages précédentes contiennent des dessins humoristiques "légers" comme celui-ci:

La lecture programmée par l'environnement éditorial direct est celle de l'humour et l'aspect directement politique s'estompe pour ne garder qu'une dimension carnavalesque.L'Action syndicale : une lecture anarcho-syndicaliste

L'Action syndicale, organe des travailleurs du Pas-de-Calais et du Nord (lié à la tendance anarcho-syndicaliste de la CGT) publie dans son numéro du 1er mai 1910 (date symbolique s'il en est) "La machine à gouverner". Le texte qualifié d'article et non inscrit dans un genre fictionnel, réinvestit le champ politique d'autant plus qu'il est accompagné d'une note de la rédaction raillant sa publication dans des journaux radicaux:

"Cet article a été publié par la Revue Artésienne et probablement par toutes ses doublures .- le Petit Béthunois, le Journal de St Pol et le Journal de Lens, tous organes radicaux, radicaux

blancs ou rouges suivant les endroits, les époques ou les circonstances.

Merci à nos confrères de nous fournir de la si belle copie révolutionnaire. La "Machine à gouverner" est une admirable critique du système et étatiste à base de souveraineté populaire. Les bons lecteurs radicaillons qui ont lu cet article et qui sont allés voter ensuite sont bien à plaindre."

Le choix de proposer ce texte aux lecteurs de L'Action syndicale repose ainsi sur lecture clairement politique et anarchiste.

L'Humanité ou le retour de la politique

Le journal L'Humanité publie à deux reprises "La machine à gouverner".

La première est publiée le 21 mai 1914. La version est écourtée (un peu plus de 800 mots contre un peu plus de 1300 mots pour la version complète).

Les trois premiers paragraphes ne sont pas repris et on peut constater diverses coupes créant des variantes. Le premier paragraphe dans L'Humanité ne reprend pas la dernière phrase, le "coffre-fort Fichet" est réduit à un simple "coffre-fort" et plusieurs autres paragraphes disparaissent sans que l'on puisse faire véritablement une lecture politique de ces retraits même si les paragraphes mentionnant les "bourgeois" sont systématiquement repris contrairement à d'autres.

Le 1er juillet 1915, le conte paraît sous le titre "Rouages..." sous la signature de F. Wilson dans une version identique à la précédente.

La France de Bordeaux et du Sud-Ouest : retour au conte

Le 4 mars 1922, soit presque 30 ans après la première publication, "La machine à gouverner" est publié dans la rubrique "Contes" de La France de Bordeaux et du Sud-Ouest. Sans doute est-ce une reprise de l'édition en volume car le texte est signé "Pierre Veber et Willy".

Ainsi ce texte a-t-il circulé médiatiquement pendant près de trente ans sous trois signatures et deux titres différents, en connaissant plusieurs variantes et des réceptions multiples. Nombre de textes parus dans la presse ont connu des destins similaires.